|

ETHistory 1855-2005 | Besichtigungen | Objekte | Pauli-Effekt |

|

|

Wichtiger Hinweis:

Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.

Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.

Weitere Informationen finden Sie auf

folgender Seite.

Important Note:

The content in this site is accessible to any browser or Internet device,

however, some graphics will display correctly only in the newer versions of

Netscape.

To get the most out of our site we suggest you upgrade to the latest

Netscape.

More information

Wolfgang Pauli, Nobelpreisträger und ETH-Professor für theoretische Physik, galt nicht nur als hochbegabter Wissenschaftler. In der zweiten Hälfte seines Lebens versuchte er zunehmend, das moderne physikalische Weltbild mit alternativen Denksystemen in Einklang zu bringen.

"Sehr geehrter Herr Professor Jung

Äussere Umstände veranlassen mich, Ihnen das beiliegende Traummaterial aus den Jahren 1937–1939 zu senden, damit es nicht verloren geht. Mitte Mai habe ich nämlich plötzlich und überraschend eine Einladung als Gastprofessor nach Princeton erhalten, wo ich ja schon einmal war. Möglicherweise werde ich diese Woche verreisen; dies wird davon abhängen, was in dem Wettlauf der Passvisabürokratie und dem drohenden Mittelmeerkrieg das Schnellere sein wird", schrieb Wolfgang Pauli am 3. Juni 1940 an Carl Gustav Jung.

Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatte der gebürtige Österreicher Wolfgang Pauli, seit 1928 Nachfolger von Peter Debye auf dem Lehrstuhl für theoretische Physik an der ETH Zürich, bei den Schweizer Behörden zum zweiten Mal ein Einbürgerungsgesuch gestellt, wiederum mit abschlägigem Bescheid. Der Chef der Polizeiabteilung, Heinrich Rothmund, begründete die Ablehnung des Antrags damit, dass Pauli "dem Erfordernis der Assimilation in der strengen Auslegung der geltenden Praxis nicht genüge". Pauli, zutiefst gekränkt, nahm eine Gastprofessur der University of Princeton an. Die ETH gewährte ihm im Juni 1940 Urlaub für ein halbes Jahr. Es war jedoch absehbar, dass Pauli aufgrund seiner jüdischen Herkunft kaum in absehbarer Zeit in die Schweiz zurückkehren konnte. An der ETH, wo sich das Fehlen des "Haustheoretikers" bemerkbar machte, regte sich bald Unmut über das Provisorium. Um die "aussergewöhnliche wissenschaftliche Kapazität" zur Rückkehr zu bewegen, drohte der Schulrat wiederholt mit Auflösung des Dienstverhältnisses. Pauli, der am Institute for Advanced Study mit zahlreichen emigrierten Physikern - allen voran Albert Einstein, Niels Bohr und Enrico Fermi – zusammentraf, beharrte auf dem Standpunkt, er wolle seinen Pflichten gerne nachkommen. Höhere Umstände – so etwa das Fehlen eines Schweizerpasses – würden ihn jedoch daran hindern (Schulratsprotokolle, SR2:1942, Sitzung vom 13./14.2.1942, 56-58).

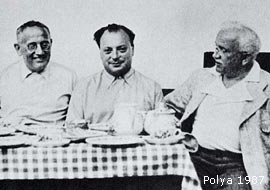

In den Schweizer Bergen: Wolfgang Pauli (Mitte) mit den Mathematikprofessoren Georg Polya (ETH Zürich) und Erich Hecke (Uni Hamburg), Fotoaufnahme aus den 1930er-Jahren. |

Im Jahr 1945, während seinem Aufenthalt in Princeton, wurde Wolfgang Pauli der Nobelpreis zugesprochen, "für die Entdeckung des Pauli-Prinzips". Seine Auseinandersetzung mit dem periodischen System der chemischen Elemente, die zur Definition der sogenannten "Spinquantenzahl" führte, hatte Pauli über Jahrzehnte beschäftigt. Neben dem "Pauli-Prinzip" - auch "Ausschliessungsprinzip" oder "Pauli-Verbot" genannt - ist Wolfgang Paulis Name noch mit weiteren grundsätzlichen Einsichten der modernen Physik verbunden: Mit der "Neutrino-Hypothese" beispielsweise oder mit einer heute noch gebräuchlichen mathematischen Darstellung der teilchenphysikalischen Eigenschaft "Spin". |

Aber auch berühmte Standardartikel zur Quantentheorie, so etwa das Kapitel "Quantentheorie" im Handbuch für Physik von 1926 und der Übersichtsartikel "Die allgemeinen Prinzipien der Wellenmechanik" im Handbuch für Physik von 1933, unter Eingeweihten "Altes Testament" und "Neues Testament" genannt, gelten als wissenschaftliche Meilensteine.

Schon um die jungen Jahre Wolfgang Paulis rankt sich grosse Bewunderung. Mit 19 Jahren veröffentlichte der Gymnasiast erste wissenschaftliche Arbeiten in der renommierten Zeitschrift für Physik. Nach seiner Jugendzeit in Wien zog er nach München und begann das Studium der Physik bei Arnold Sommerfeld, der sich mit den damals neuen Problemen der Relativitäts- und Quantentheorie befasste und einen Kreis junger Atomphysiker um sich scharte. Schon als Erstsemestriger hielt Pauli ein Referat in Sommerfelds berühmtem "Mittwochskolloquium". Der Professor übertrug dem jungen Studenten daraufhin die Abfassung einer Besprechung der Relativitätstheorie für die "Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften". Der "Encyklopädieartikel", der schliesslich den Umfang von 250 Seiten annahm, gilt noch heute als lesenswerte Einführung. Im Dezember 1921, kurz nach Erscheinen des Aufsatzes, schrieb Albert Einstein an Max Born:

"Wer dieses reife und gross angelegte Werk studiert, möchte nicht glauben, dass der Verfasser ein Mann von einundzwanzig Jahren ist. Man weiss nicht, was man am meisten bewundern soll, das psychologische Verständnis für die Ideenentwicklung, die Sicherheit der mathematischen Deduktion, den tiefen physikalischen Blick, das Vermögen übersichtlicher mathematischer Darstellung, die Literaturkenntnis, die sachliche Vollständigkeit, die Sicherheit der Kritik … Paulis Bearbeitung sollte jeder zu Rate ziehen, der auf dem Gebiete der Relativität schöpferisch arbeitet, ebenso jeder, der sich in prinzipiellen Fragen authentisch orientieren will."

Ein Vierteljahrhundert später, bei einer spontanen Rede anlässlich der Nobelpreisverleihung von 1945, bezeichnete Albert Einstein Wolfgang Pauli als seinen geistigen Nachfolger. Fast ebenso viel Aufmerksamkeit wie die wissenschaftlichen Leistungen zog und zieht auch Paulis schillernde Persönlichkeit auf sich. Ehemalige Assistenten und andere Pauli-Spezialisten loben die "Kritikalität" und "Unabhängigkeit seines Denkens". Seine schonungslosen Urteile, aber auch sein Festhalten an den Grundsätzen einer unabhängigen und reinen Wissenschaft hatten ihm den Ruf des "Gewissens der Physik" eingebracht. Dass Pauli schliesslich, trotz zahlreicher attraktiver Angebote, im April 1946 an die ETH Zürich zurückkehrte, hat auch mit seinem Widerwillen gegenüber einer militärisch instrumentalisierten Forschung zu tun. Paulis eigenwilliger Stil war nicht nur auf wissenschaftliche Diskussionen beschränkt, im Gegenteil. Seine geistreichen Alltagsbemerkungen sind sprichwörtlich und wurden als "Pauli-Anekdoten" gesammelt. Zu diesem originellen Persönlichkeitsbild gehörte etwa auch der "Pauli-Effekt" oder das so genannte "zweite Paulische Ausschliessungsprinzip". Dieses wurde scherzhaft wie folgt formuliert: "Es ist unmöglich, dass sich Wolfgang Pauli und ein funktionierendes Gerät im gleichen Raum befinden" (Pietschmann 1995, 43). Zeitzeugen versicherten wiederholt, dass dieses "Prinzip" tatsächlich existierte und dass wissenschaftliche Versuche regelmässig gestört wurden, wenn Pauli in die Nähe kam. Pauli selbst nahm diese Tatsache mit Humor, allerdings war sie ihm nicht nur eine anekdotische Begebenheit. So schrieb er am 16. Juni 1948 an den Psychoanalytiker Carl Gustav Jung:

"Sehr geehrter Herr Professor Jung

Als bei der Gründung der C. G. Jung-Institutes jener lustige 'Pauli-effekt' der umgestürzten Blumenvase erfolgte, entstand bei mir sofort ein lebhafter Eindruck, ich sollte 'innen Wasser ausgiessen' (um mich der symbolischen Sprache zu bedienen, die ich von Ihnen gelernt habe). Als sodann die Beziehung zwischen Psychologie und Physik in Ihrer Rede einen verhältnismässig breiten Raum einnahm, wurde es mir noch deutlicher, was ich tun solle. Das Resultat ist der Aufsatz, den ich hiemit sende."

In der zweiten Hälfte seines Lebens war Pauli zunehmend damit beschäftigt, seine Suche nach Symmetrien auszudehnen und die Einsichten der modernen Physik in einen erweiterten Denkzusammenhang einzubinden. Bemüht, "die Einseitigkeiten eines rein patriarchalischen Zeitalters zu korrigieren", beschäftigte er sich mit asiatischen Heilslehren und jüdischer Zahlenmystik, erforschte die Anfänge des naturwissenschaftlichen Weltbildes im 17. Jahrhundert und wandte sich auch der Jungschen Tiefenpsychologie zu. Mit dem ETH-Privatdozenten Carl Gustav Jung, den er anlässlich einer Lebenskrise Anfang der 1930er-Jahre konsultierte und der ihm eine Traumanalyse bei einer seiner Praktikantinnen vermittelte, unterhielt er nach dem Abbruch der Therapie eine langjährige Korrespondenz. Dieser Pauli-Jung-Dialog, der bis heute zahlreiche Publizisten beschäftigt, regte Pauli dazu an, Traumprotokolle anzulegen und seine "Nachtseite" als erkenntnistheoretisches Reservoir zu erschliessen. Auf Basis einer aus über 400 Träumen bestehenden Traumserie Paulis verfasste C. G. Jung im Jahre 1936 – mit Paulis Einverständnis und unter Wahrung der Anonymität – einen Aufsatz über Traumsymbole des Individuationsprozesses, der "die Herstellung eines neuen Persönlichkeitszentrums" zum Thema hat.

Monika Burri

|

|